听说你觉得我变了?

essay, 孙沁璇, December 01, 2018

我是真的听到了类似的话。

大意如下:

“沁璇哪,你现在真的变了不少,没有以前那种气场了。我记得你以前经常说的那句话,怎么说的来着……”

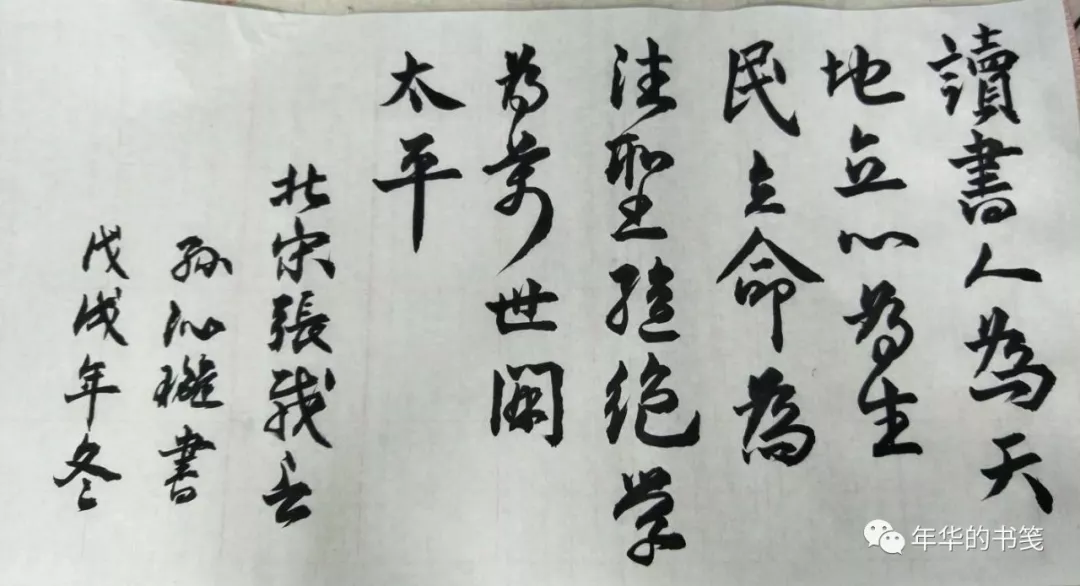

——喏,这么说的——

其实依照我的性格,如果听到类似这样“你变了”的评论,心情必然是无限不服和自我怀疑的循环。 这次听到的时候,只是轻轻应了一句“哦,这样啊”,甚至都没有去反驳什么。

而当这件事已经快被我遗忘的时候,我在练字时写到了这句,进而又想到了若干天前的那次对话。

然后,突然意识到一件事——现在我听到这样的话,居然都引不起任何心情的波动了吗??

……嗯,我好像真的是变了。

所谓以前的“气场”,说白了就是“初生牛犊不怕虎”吧?

记得很久很久以前看过的一本书里(好像是《明朝那些事儿》朱元璋攻打陈友谅的时候)有一个观点:“初生牛犊不怕虎”,那不叫勇气,因为它根本不知道虎的可怕。

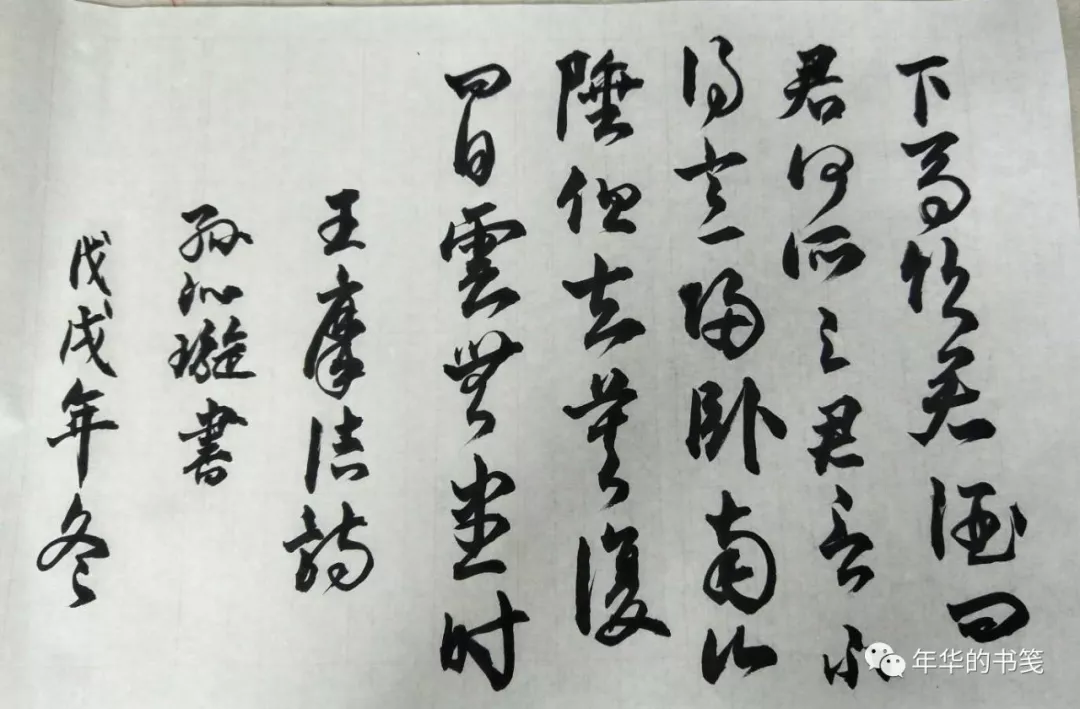

更何况我似乎也从没有真的想要去“为万世开太平”。之所以喜欢张子厚的这句话,多半是喜欢它的气魄,而非其内容本身。就好像我也喜欢李太白的“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”。读着这样的句子,就好像真的在寄旅人间,且行且吟,了无挂碍。

毕竟人间的挂碍太多了,而我等的放纵也仅在这字句之间,何妨呢?

说我变了,这话原本不假。

话说回来,谁还能不变呢。

若干年以前,读过一本书《过于喧嚣的孤独》,写下一篇读后感。

而若干年后的某些时候,我仿佛感受到了这种“精神世界中的崩塌”。

当然了,与主人公不同的是,我是不可能因此而跨进压力机,更不可能学王静安走入昆明湖。我活得没有他们那么纯粹,我比我想象中还要更加留恋世间。

但我更学不来郝思嘉的勇气(gallantry),无法像她一样挺起胸膛,去征服世界(the gallantry of Scarlett O’Hara going forth to conquer the world in her mother’s velvet curtains and the tail feathers of a rooster)。

What was past was past. Those who were dead were dead. The lazy luxury of the old days was gone, never to return. And, as Scarlett settled the heavy basket across her arm, she had settled her own mind and her own life.

There was no going back and she was going forward.

——《Gone with the Wind》

其实在我读到这段话的时候,首先想起的却是曹雪芹。Scarlett是个勇往直前(keep going forward)的人,而曹公就是那个历历尽数(keep looking back)的人。Scarlett在废墟中重建了希望,曹公却在毁灭中传唱出了不朽。世态千万,人行一遭,本就不存在什么是非的论断吧。

说起曹雪芹,又想起宝玉为晴雯写的《芙蓉女儿诔》。

有时候甚至有点想为精神世界中某个已经崩塌掉的角落写一篇诔文,悼念那些曾让我彻夜难眠,而现已不再的心情,纪念某些幻灭的时刻。

记得王静安在《红楼梦评论》书中评价红楼梦中的悲剧性:

第三种之悲剧,由于剧中之人物之位置及关系而不得不然者,非必有蛇蝎之性质与意外之变故也,但由普通之人物、普通之境遇逼之,不得不如是。……

此种悲剧,其感人贤于前二者远甚。何则?彼示人生最大之不幸非例外之事,而人生之所固有故也。

——《红楼梦评论》第三章红楼梦之美学上之精神

而钱钟书却以为不然:

苟尽其道而彻其理,则当知木石因缘,侥幸成就,喜将变忧,佳耦始者或以怨耦终;遥闻声而相思相慕,习进前而渐疏渐厌,花红初无几日,月满不得连宵,好事徒成虚话,含饴还同嚼蜡。

——《红楼梦评论》附录钱锺书评《红楼梦评论》

后来这些年我有时会觉得,黛玉葬花或许真的只是一种象征,未必一定要预示着其肉体的死亡,也可能是灵魂的死亡。

由此,我想红楼的结局,若是宝黛终于各有其嫁娶之人也未尝不可,又或许这也是另一种悲剧,与死亡、出家相比并不逊色的悲剧。因为各自沉沦俗世,放弃了抵抗和希望,甚至放弃了情怀和理想,践行着作为社会人的责任。也许偶尔回想,伤感一回,便也就如此了。

颦卿啊颦卿,如此境遇,如之奈何?